More > >媒體報道

More > >課程安排

More > >國際活動(dòng)

More > >花藝小課堂

_r14.gif)

_r15.gif)

學(xué)校首頁(yè)

_r14.gif)

學(xué)校概況

_r17.gif)

招生簡(jiǎn)介

_r19.gif)

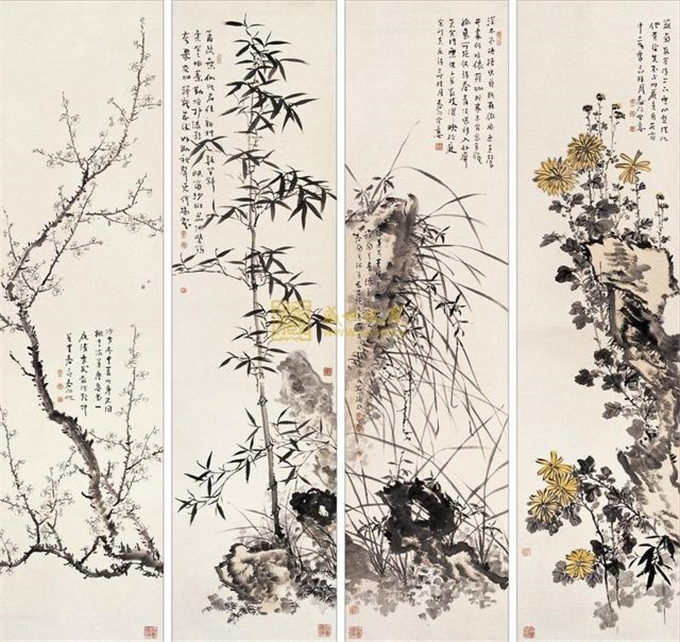

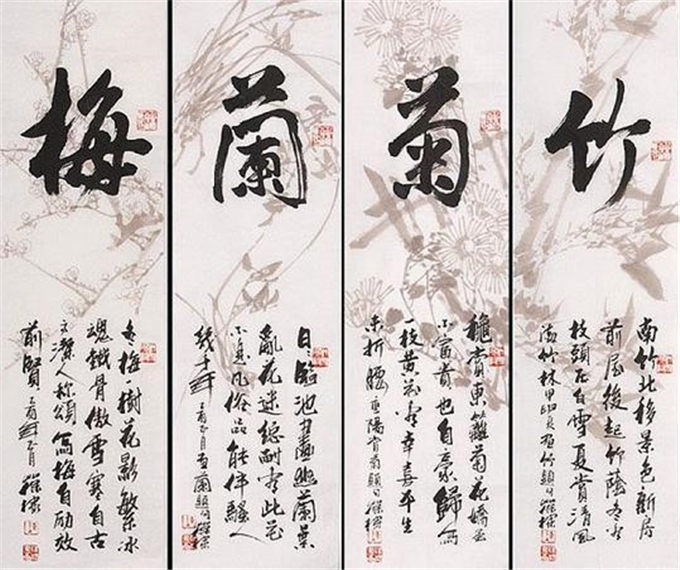

花藝設計

_r20.gif)

聯(lián)系我們

Copyright ?2000 - 2021 boerma instituut.Com ![]() 京公網(wǎng)安備11010502046067號 京ICP備15059378號-1

京公網(wǎng)安備11010502046067號 京ICP備15059378號-1